Grâce aux nombreux massifs montagneux dont les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, présents sur le paysage français, la France possède un parc hydroélectrique qui compte plus de 2 500 installations. Dans l’hexagone, c’est d'ailleurs la deuxième source d'énergie renouvelable après le bois-énergie et également la deuxième source d'électricité après le nucléaire. En pourcentage, elle représente environ 11% de la production totale d'électricité. Aujourd’hui, Parlons Planète vous explique comment fonctionne l'énergie hydroélectrique selon ses différents systèmes de production, et vous présente ses atouts ainsi que ses limites.

Qu'est ce qu’un barrage hydroélectrique ? Définition

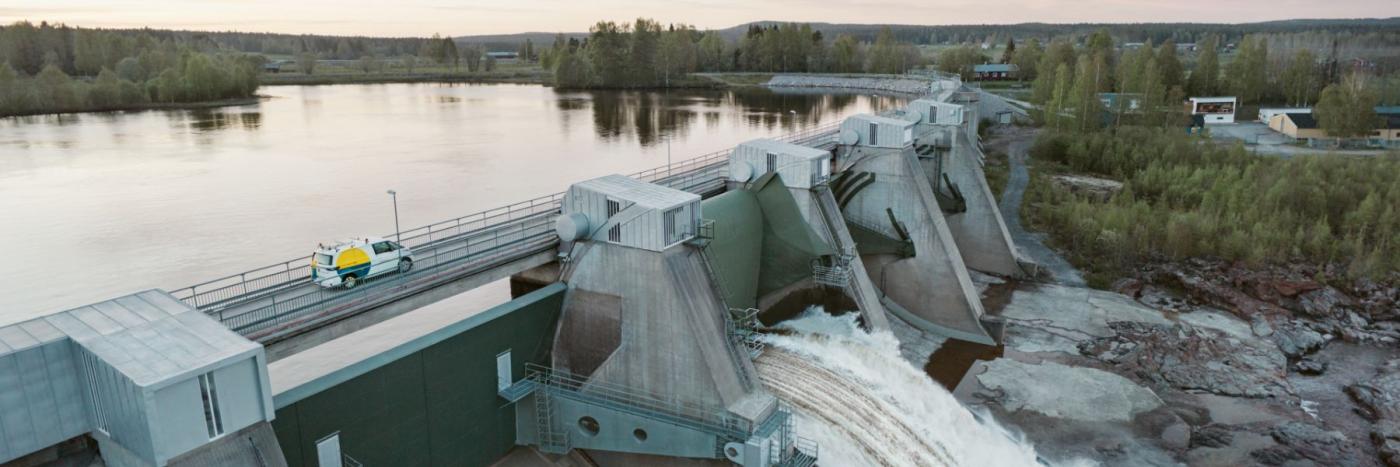

Le terme “hydroélectrique” signifie littéralement : qui produit de l'électricité à partir de l'eau. L’ADEME définit le barrage hydroélectrique comme “ouvrage de retenue d'eau destiné à créer une chute d'eau pour produire de l'électricité”

Comment fonctionnent les centrales hydrauliques ?

Le principe de fonctionnement d’une centrale hydraulique repose sur la transformation de l’énergie hydraulique en énergie électrique. Pour cela, le mouvement de l’eau, souvent stockée en amont d’un barrage, est utilisé pour produire de l’énergie mécanique, puis de l’énergie cinétique via la rotation des turbines.

Concrètement, tout commence lorsque l’eau s’accumule dans le réservoir, généralement alimenté par les précipitations, des rivières ou encore de la fonte des neiges. Plus la chute d’eau est importante, plus la quantité d’énergie récupérée est élevée. L’eau est ensuite dirigée vers la centrale hydroélectrique à travers des conduites forcées. La pression et le débit de l’eau mettent en mouvement des turbines qui génèrent à leur tour une énergie mécanique.

Cette dernière est ensuite convertie en électricité grâce à un alternateur. L’énergie électrique ainsi produite est acheminée sur le réseau via des lignes haute tension pour alimenter des millions de personnes en électricité verte.

Quelles sont les différents types de systèmes hydroélectriques ?

Il existe différentes manières de produire de l’électricité à partir de l’eau. Les structures hydroélectriques varient en fonction de leur implantation et de leur mode de fonctionnement :

- Le barrage hydraulique de retenue : ce sont les plus utilisés en France. Ces derniers stockent une grande quantité d’eau dans un réservoir. L’eau est ensuite libérée de manière contrôlée pour faire tourner des turbines. Ce type de barrage permet une production continue et peut s’adapter à la demande.

- La centrale au fil de l’eau : ces centrales hydroélectriques n'ont pas de grand réservoir. Elles utilisent simplement le débit naturel d’une rivière pour produire de l’électricité en temps réel. La production de ces barrages hydrauliques dépend directement du débit du cours d’eau.

- Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) : ce type de centrale hydroélectrique permet de tester de nouvelles méthodes de stockage d’énergie et de lisser la production en période de forte demande. Lorsque la demande d’électricité est faible, l’eau est pompée vers un bassin en hauteur. En période de forte demande, cette eau est relâchée pour générer de l’électricité.

Quels sont les avantages de l’hydroélectricité ?

Une énergie propre et renouvelable

L’un des grands atouts de l’hydroélectricité, c’est qu’elle repose uniquement sur l’eau. Elle n’utilise aucun combustible fossile, ce qui signifie qu’elle n’émet quasiment pas de gaz à effet de serre. Elle fait donc partie des énergies renouvelables les plus vertueuses pour réduire les émissions de CO₂ et limiter la dépendance aux énergies polluantes.

Une source d’énergie pilotable et stable

Contrairement au solaire ou à l’éolien, l’hydroélectricité est une énergie pilotable. Elle peut en effet être ajustée en temps réel selon la demande en électricité. Les centrales peuvent produire plus ou moins d’énergie rapidement grâce aux possibilités de stockage d’eau, ce qui garantit une certaine stabilité du réseau, même dans le cas de pics de consommation.

Un coût d’exploitation faible sur le long terme

Même si les coûts de construction peuvent être élevés, une fois en service, les barrages présentent un faible coût de fonctionnement. Ils ont aussi une très longue durée de vie, allant 50 ans à 100 ans, ce qui en fait un investissement rentable sur le long terme.

Un levier de développement local et d’emplois

L’hydroélectricité permet également de soutenir l’économie locale des territoires. Sa mise en place mobilise des ingénieurs, techniciens, ouvriers, artisans, etc… Elle génère ainsi des emplois directs et indirects dans la construction, l’exploitation, la maintenance, ou encore les services associés aux installations. Elle joue un rôle important notamment dans les régions rurales et montagneuses où une grande partie des structures est implantée.

Une contribution à l’aménagement du territoire

Enfin, les barrages hydroélectriques ont d’autres utilités que la seule production d’énergie. Ils peuvent servir à réguler les crues, stocker l’eau potable, favoriser l’irrigation agricole, ou encore développer le tourisme local (activités nautiques, randonnées, pêche, etc.). Finalement, ce sont des équipements multifonctionnels qui participent aussi à l’organisation durable du territoire.

Et les limites ?

Même si cette source d’énergie possède des atouts considérables, il faut quand même noter qu’elle présente quelques inconvénients notables.

La perturbation des écosystèmes aquatiques

L’un des impacts les plus notables est la perturbation des écosystèmes aquatiques. Lorsqu’un barrage est construit, il modifie de toute évidence le cours naturel du cours d’eau que ce soit une rivière ou un fleuve. Cela peut entraîner la disparition d’habitats pour certaines espèces de poissons, perturber les cycles de reproduction ou même freiner les migrations. Le renouvellement de l’eau, l’oxygénation ou encore la température peuvent également être altérés, ce qui peut aussi affecter les écosystèmes les plus fragiles.

Le coût élevé de construction

Autre point : le coût élevé de construction. La construction d’un barrage hydroélectrique, surtout lorsqu’il s’agit de grands ouvrages, nécessite des investissements financiers considérables. Les phases de conception, d’ingénierie, de terrassement, sans compter les travaux liés à l’aménagement des routes, aux équipements électriques ou à la sécurisation du site, représentent des dépenses importantes.

La dépendance à la pluviométrie

Enfin, l’hydroélectricité reste dépendante de la pluviométrie. Dans les régions où les précipitations sont faibles ou irrégulières, les réserves d’eau dans les barrages sont plus susceptibles de stagner ou de diminuer. Cela peut donc limiter la capacité de production d’électricité selon les périodes. Par exemple, les sécheresse prolongée, de plus en plus fréquentes avec le dérèglement climatique, peuvent compromettre le rendement énergétique et rendre certaines installations moins rentables.

📌 Pour en savoir plus sur les énergies vertes :

Rendez-vous sur la page rubrique “Énergies vertes”